|

|

|||||||

|

|

|

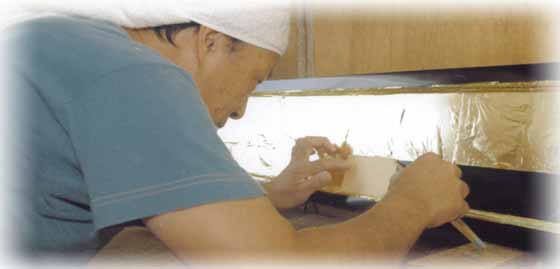

欄間の彫刻にも丁寧に金箔を張ります。実は平面よりも、彫刻のような複雑な面のほうが凹凸が目立たず、金箔を張る技術としては簡単なのです。 |

美しく生まれ変わった金具を取り付けています。 |

大仏堂では7人の職人が仏壇の製造・修復に携わります。近年は職人兼営業のオールマイティな働きも求められますが、それでも私たちの仏壇づくりへの情熱に揺るぎはありません。

以前、仏壇を修復したお宅のおばあちゃんが涙を流し、私たちに手を合わせていただいたこともありました。仏壇は先祖供養のためにその家の方々が長い間大切に拝むものです。そこに込められた魂や思いを受け継ぐことに意味があります。多少の手間をかけても修復をお勧めするのはそのためです。まずは無料でお見積りいたしますのでお気軽にご相談ください。

吹けば飛ぶような薄い金箔をシワにならないよう注意深く張っていきます。下地が乾く前に張らなければなりません。時間との闘いでもあります。

昔の仏壇には良質の天然木が用いられていることが多く、仏間に長く置かれて乾燥がきいているため材質が高いのです。修復すれば後世まで使え、骨董的な価値を持つこともあります。家の中の古い仏壇は「宝物」といっても過言ではありません。